杉本本を読んだきっかけ

すごい先人がいるなぁと感じた当時

元々Twitterでフォローさせて頂いていて「プロダクト作っていてデータモデルにも詳しい」とんでもねぇ大先輩がいるものだと思っていました。

その予感は次第に明らかになり

ちょっとマニアックかもしれないですが『増減複式簿記-キャッシュフロー時代に即した簿記の拡張』というタイトルの論文を雑誌に掲載したとき「あっ、この人はとんでもないを超越しているんだ」と確信に変わりました。

この論文の概要を簡単に伝えると

- キャッシュ・フロー計算書はBSとPLを分解して作るけど、そのために各種明細からデータを拾わないといけない

- その増減明細作成はパワープレーになる。理由は複式簿記の限界があるからだ

- 複式簿記は元々ストックの記録であり、フローの記録についてはおまけ程度のもの

- そのための拡張として、勘定科目を残高科目と増減科目というカテゴリーに分解すべし

会計がわからない方には何を言ってるのかチンプンカンプンだと思いますが、会計士でもよくわかってません。

杉本本の出会い

これらをきっかけデータモデルとかに興味を持ち、杉本さんが参加しているIT勉強宴会というコミュニティに参加させて頂いたり、XTechに寄稿したりと色々やらせてもらいました。

https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01195/010500096

それから暫く経つと、Twitterで杉本さんが本を書くことを知りました。

当然即買うことを決めてましたが、まさか先回りで寄贈いただきました。本当にありがとうございます。

その御礼も兼ねて、今回は勉強会で感想を語らせていただくことにしました!

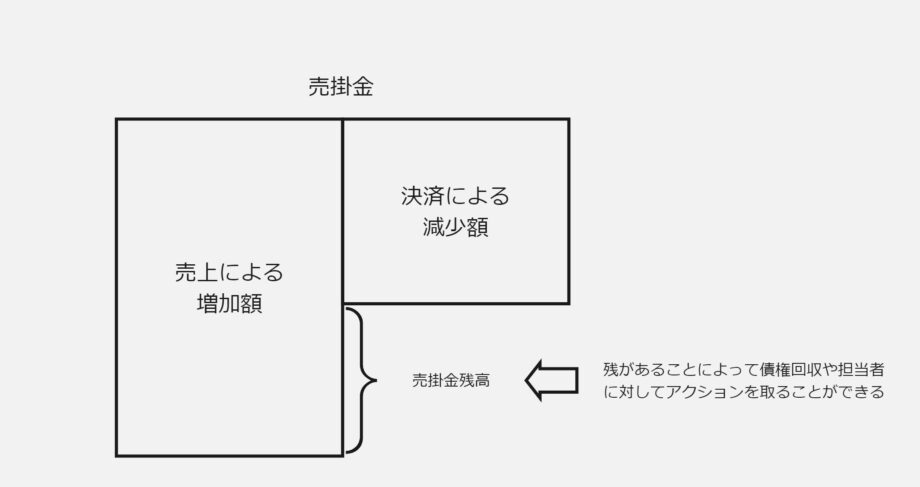

残という概念について

簡単に残という概念を説明

杉本本では、残という概念について説明しています。「残」とは未処理の業務対象を指していますが、これだと抽象度が高い話になるため売掛金を具体例として説明します。

売掛金というものが会計業務にはありますが、これは相手からの請求額に関する残を示しています。

売掛金は、相手からの売上を立てることにより発生し、入金等により消し込みが発生します。その残高が売掛金残高として帳簿に記載され、債権回収などのアクションを促すものになります。

この残というものが会計的に厄介なんです。SoAでは管理をきちんと行いますが、SoMが介在すると厄介になります(P33参照)。SoMのシステムは残を持ちたがらないのです。

例えば、セールスフォースなどがいい例で、あのこはあくまで商談だったり請求書の発行は行うのですが、その残高の信頼性に対して責任を負ってないのです。

そうした面があることから、売掛金管理や固定資産管理などの、SoAのためのシステムが会計領域には多いのです

会計が厄介になったのはSoMが要因

SoMとは、経営管理のシステムを指し、以下の3つに分類することができます。

- 財務的な計画管理

- 業務分野別の契約管理

- 現場に近い経営管理

会計自体は、SoAシステムとSoMシステムのキメラになっていることから厄介と杉本氏は述べています。それは、在庫管理や売掛金等の財産管理の機能と、財務会計や管理会計といったSoMが入り混じっているからである。

債権管理を例にしても、残高検証はSoA、債権評価や貸倒検討などはSoMといった形で、様々なシステムでSoAとSoMが重複してます。個人的にはSoAは当たり前(そうじゃないのに)、SoMで差別化するようなシステムが多いので、その両立に開発ベンダーは苦労しているよなぁという印象です。

その極めつけはERPとよばれる、統合型パッケージである。大企業はこぞって使うシステムであるが、SoAとSoMのキメラゆえアドオンを入れまくり入れ替えが困難になるケースが多いように感じます。HANAへの移行を2027年までにやらないといけないことを鑑みると、相当きついよなぁと思ったり・・・。

一体化モデルではなく疎結合に

某社のようなERPだと、一体化方式が採用されているケースが多いです。

会計システムと業務システムを薄く繋いだほうが疎結合になって、リアルタイム性や信頼性が増すという考え方があります。

これも首がもげるくらい同意です。

現代のクラウド会計などのシステムは、APIなどで疎結合で連携している。反面連携手段が限られているとも言えなくはないのだが、密結合がないからカオスにならないという点ではとても強く思う。

疎結合なデータをうまく集めて分析基盤まで持っていくことも考えると、現在のDWHのような統合型分析も実現可能なのでは?と思ったりしました。

データモデリングについて

- データモデリングは専門外だけど、この考え方はとてもよい枠組みだと思う

- ここは会計の専門家なので深く語れるほどのものではないが、重要な考え

- アジャイル開発が流行っている現代であるが、データベースは最初の設計が勝負であるため、ウォーターフォールにするのが望ましいと思ったり

- このあたりは先人が様々な本を書いているため、勉強しましょう(私も勉強中)

さいごに

私は杉本さんと同じように会計士としてキャリアを始めました。実務を行う過程でシステムについて学び始めたら、会計とデータベースの連携について調べ始め、結局データモデルに行き着きました。そしたら杉本さんが大きな巨匠としていらっしゃり、世の中の広さを感じました・・・。

こうした先人の知恵を承継しつつ、会計とシステムをつなぐ架け橋になりたいと思った次第ですので、今後ともがんばります。